最近的愛莉莎莎和蒼藍鴿為了「肝膽排石法」對戰而鬧上新聞,我看了很有感觸,因為就在幾星期前,受政策訓練平常工作可以很專業對陌生stakeholders斡旋的我,為了姻親在FB傳來的疫苗陰謀論,失去理智大發脾氣,用短短兩句噹得她馬上找藉口說她要出遠門要斷線三天暫不回。這樣還不夠,我還氣到在個人臉書上大書特書抱怨。

我老公那邊親戚送來的各種陰謀論轟數之不盡,我雖然盡可能視而不見,但某天喝太多咖啡就對其中一封炸掉。我表面上贏得辯論,但卻可能失去真正影響她的機會。我EQ不好杏仁核戰勝大腦,我反省。

知識差距太大也是社會問題

知識差距太大和貧富差距太大一樣會成為社會問題。在人人等票的世界,如果只有少數的人能有獨立思考和證辯思考的能力和習慣,世界就會被無知把持,而這遲早波菁英份子。因為有大部分的事不是你一個人做好就好的,如環境,公衛,和全國性的政策。如果只有少數有受教育的人覺得全球暖化是真的,如果只有很少人願意戴口罩願意打疫苗,後果是大家都要一起承擔。

在很多嘲笑愛莉莎莎的論述中包含「居然拿google跟商業書刊跟科學期刊比」,但一般人有辦法下載到科學期刊來看嗎?很多人說不定根本不知道科學期刊這種東西。就算有,以科學期刊寫作方式,一般人真的看得懂嗎?不要說一般人,我們這些科學家出了自己的學術領域,有問題的時候是去google去爬文,還是去圖書館找paper?

我有時候覺得專業知識份子在反駁一般民眾的力道反而要刻意輕柔(所以我不喜歡“打臉”文化),不能當兩個人是在科學演討會一樣噹人,盡可能對事不對人,和用中性的詞。因為雙邊所接受資訊量跟質都差距太大,知識份子如果真的火力全開,打到對方回不了嘴很容易,但對方口服心有服嗎?還是只是轉去自己的小圈圈互相取暖,然後用選票/鈔票讓你好看?

為什麼科普不是答案

如果做研究和體制內的教育都無效,那科學家應該做更多科普嗎?我覺得也很有限,就如很多分析所說,那兩個網紅的受眾完全就是不同人。環境科學也面臨很多類似困境,在美國做環境政策,很多在我看來是簡單常識都政治化然後宗教化。像這種時候,推廣科普也是很有限,因為你不是他同一國人,他不會背棄他的社區領袖(常常跟宗教結合),來相信你這個空降的陌生人和一堆遠在天邊聽不懂的數字和名詞。

偏偏社群媒體的演算法又把每個人都圍成一個泡泡,更加劇這種資訊不對稱。就如同,如果不是這些姻親,那些陰謀論從來沒有出現在我的臉書上過,我根本不知道這些論調的存在,就如同他們很可能也不會接收到我這邊的科學論證訊息。雖然我承認,每次這些言論出現的時候我覺得很痛苦,內心常常覺得怎麼會蠢到這種地步這麼荒謬也有人信,我也想逃回我的同溫層。

從交集出發更有效

那難道我們就不可能邁向同一個目標嗎?還是有可能,但要了解對方的語言,知道對方在乎什麼,然後交換妥協。就以我自身做環境政策來說,因為都市化,柏油取代很多綠地,每次下雨沖刷很多氮磷進入水域,對生態衝擊很大,如果家家戶戶能做rain barrel和小花園rain garden, 可以增加緩衝。

如果我去跟阿伯說什麼氮循環藻華優養化的,就算我講的再怎麼簡單他也聽懂了,還是會覺得干我屁事。但如果換一個角度問,你喜不歡洗車免錢?每個人都說好,這時候再講rain barrel & rain garden接受度就高多了。這也是我在演講開場所提的,第一句就要講對方同意的話,而找到這句話很需要下功夫!要了解對方最好的方式就是要走入對方的世界,而不在做更多研究寫更多paper。

你真的有了解其他人嗎?我承認我知道的非常少。當我聽到New York Times的The Daily podcast 撥出攻入國會山莊的人的訪談,我不寒而栗,因為跟我看到身邊的訊息差距太大。這群投票將近一半人口的人,原來他們是這樣想的,而我毫無知悉!

為什麼科學家要學習政治

這是我離開辯論隊的原因,因為我發現辯贏沒有用。這也是我前進政策的原因之一,因為我發現更多科研和推廣教育改變體制的速度太慢。我覺得這世界已經有很多學者,但是真的很缺像唐鳳一樣EQ超高然後願意走進大眾世界的人。很多學者都覺得政治太髒亂都在勾心鬥角,但如果有知識有能力的人都沒有資源也不想用有效率的方式影響別人,那有手腕但沒科學訓練的人就可以輕易做出違反科學的政策,然後由上而下影響大家,包含學者的小世界。

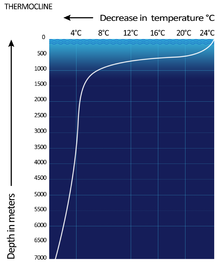

海洋學有溫躍層(thermoclines)的概念。海很深,平均深度4000m, 表面受到太陽加熱密度比較低,只有相對薄薄一層高溫的水會在表面,攪動的深度受限風和潮汐,而絕大多數的冷水在底層,而中間從高溫到低溫溫度快速變化的區域就是溫躍層。我的同溫層超薄而且密度差很大,我也喜歡跟同溫層在一起在表層取暖。我還有很多進步的空間,或許完全均勻混合太烏托邦,但我試著練習,讓我的溫躍層大一點。